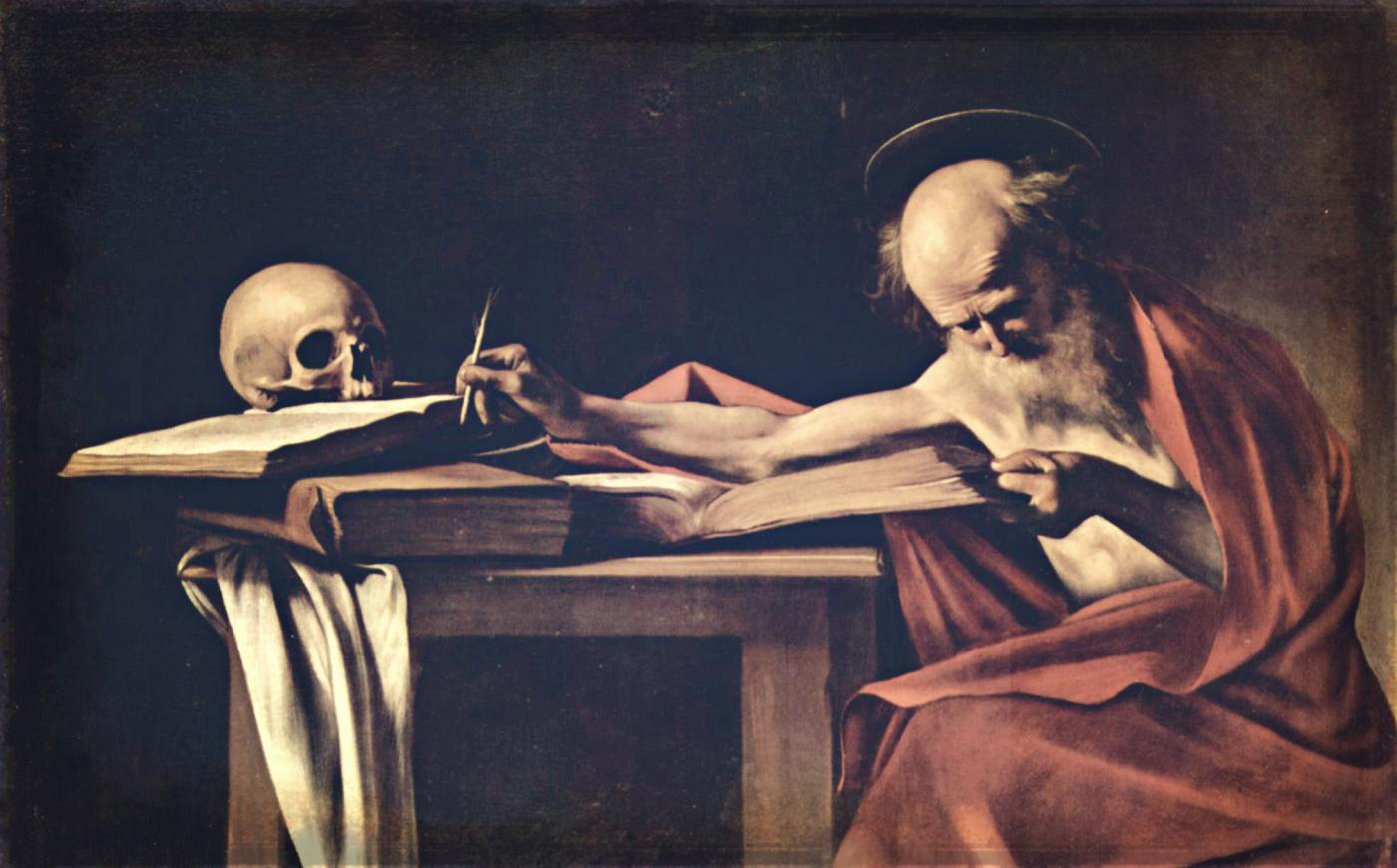

Falsamente, algunas hagiografías nos muestran a los santos con caracteres y modos melifluos, amanerados; como si sus vidas hubiesen transcurrido en un rapto de total y elevado éxtasis que les hicieran ajenos e inmunes al dolor y a la lucha. Estos retratos, bienintencionados pero inverosímiles, poco casan con la cruda realidad que tuvieron que soportar quienes, como Jerónimo, tuvieron que combatir, como ángeles fieramente humanos, contra sus propios defectos o limitaciones.

Así, en sus cartas se revela “un temperamento ardiente, casi violento, que, como atestiguaban sus mejores amigos, podía explotar en cualquier instante” (José Miguel Cejas). Pérez de Urbel reconoce “sus asperezas, sus susceptibilidades y sus terribles cóleras”. Y Roche escribe que "realmente San Jerónimo reprimía o disimulaba mal sus simpatías y antipatías. Su corazón podía con frecuencia más que la razón y hasta más que sus buenos propósitos. Era un péndulo que iba de un extremo a otro".

Pues, a pesar de todo, es santo; y Doctor de la Iglesia, con el epíteto de “Máximo”.

Jerónimo nació en Dalmacia, hacia 343. De padres acomodados, se trasladó con 12 años a Roma para estudiar gramática, retórica y filosofía. Poco a poco se fue convirtiendo en un formidable intelectual, cuya aguda inteligencia y saber enciclopédico, unidos a una lengua afilada y mordaz, le harían uno de los más admirados, temidos, envidiados (y por algunos, odiado) cristianos de su época. Ávido de cultura, se empapó de la literatura latina de la mano del célebre gramático Donato; le fascinaban la perfección plástica de Horacio, la armoniosa elegancia de Virgilio, la brillante ingeniosidad de Cicerón y Quintiliano… Hasta que durante una enfermedad, un sueño le trastornó profundamente:

"Arrebatado súbitamente en el espíritu, soy arrastrado hasta el tribunal del juez. Había allí tanta luz, e irradiaban los asistentes tal fulgor de claridad que, derribado por tierra, no me atrevía a levantar los ojos. Interrogado acerca de mi condición, respondí que era cristiano. Pero el que estaba sentado, dijo: Mientes, no eres cristiano, sino ciceroniano". (Cartas 22,30, a Eustoquia)

El profundo impacto que le supuso este sueño/delirio le impelió a sumergirse en el estudio del griego y el hebreo bíblicos, a manera de ascesis por su "excesiva" entrega a las letras profanas y remedio contra los pensamientos sensuales que le asaltaban. Así, vivirá al modo anacoreta en el desierto de Calcis, al sureste de Antioquía:

”Cuando mi alma ardía con los malos pensamientos … como último recurso, me hice alumno de un monje que había sido judío, para que me enseñara el hebreo. Así, de las reglas de Quintiliano, la florida elocuencia de Cicerón, y la dulce suavidad de Plinio, pasé a esta lengua siseante de palabras entrecortadas. ¡Cuánto trabajo me costó aprenderla y cuántas dificultades tuve que vencer! ¡Cuántas veces dejé el estudio, desesperado y cuántas lo reanudé! Sólo yo que soporté la carga puedo ser testigo, yo y también los que vivían junto a mí. Y ahora doy gracias al Señor que me permite recoger los dulces frutos de la semilla que sembré durante aquellos amargos estudios” (Cartas, 125, a Rústico)

Pasados tres años viaja a Constantinopla, donde recibirá lecciones de Gregorio de Nacianzo. Y de ahí vuelve a Roma, donde consigue ganarse la estima del papa Dámaso, quien le hace algunas consultas sobre cuestiones exegéticas, a las que Jerónimo va respondiendo con pequeños tratados. El papa le encarga también la revisión del texto de la Vetus Latina, la traducción antigua de la Biblia al latín. Jerónimo revisa los evangelios y el salterio, pero sus textos chocan con las formulaciones ya arraigadas, por lo que recibe fuertes críticas de los tradicionalistas, a las que él responderá con insultos. A su vez, Jerónimo censura con gran dureza y ásperos términos al clero romano de su época, por lo que, fallecido su protector Dámaso, es fuertemente atacado, y opta por abandonar Roma rumbo a Jerusalén.

"Lenguas de víbora. Hay quienes me tienen por un criminal y cubierto de todas las infamias. ¡Yo soy un deshonesto, yo cambio de piel, soy lascivo, embustero y embauco con arte satánico! Algunos me besaban las manos y luego, con boca viperina, me denigraban. Mostraban sentimiento de labios, pero se alegraban de corazón. Uno censuraba mi modo de andar y de reir, otro murmuraba de mi cara, la otra sospechaba sabe Dios qué en mi sencillez... Todo esto ... lo escribo a vuela pluma, con dolor y lágrimas, sobre la nave ya, y doy gracias a Dios porque merezco que el mundo me aborrezca" (Cartas 45, 1-2, a Asela)

Se instala en Belén, donde ya pasará el resto de su vida. Allí purgará su mal genio y carácter intratable con su profundísimo amor a las Escrituras[1], a cuya traducción se entrega en cuerpo y alma. Redimirá su mordacidad y su talante irascible con la certera traducción de la Biblia.

"Porque yo no solamente confieso, sino que proclamo en alta voz que, aparte las Sagradas Escrituras, en que aun el orden de las palabras encierra misterio, en la traducción de los griegos no expreso palabra de palabra, sino sentido de sentido" (Cartas 57, 5, a Pammaquio)

Por éso, las críticas antedichas de los tradicionalistas eran totalmente injustas. Era tan respetuoso que, "al traducir un texto y comentarlo, atendía a la consuetudo, es decir, a la tradición en la Iglesia, en el modo de percibir y leer el texto en cuestión, la destaca en el mismo texto original sobre la veritas hebraica o graeca"[2] (la fuente original, según sea del Antiguo o del Nuevo Testamento), porque "una traducción literal oscurece el sentido... que no falte nada al sentido mientras que le falte algo a las palabras. Que otros vayan en la búsqueda de las sílabas y las letras, tú busca los conceptos" (Cartas 57,6). Así, el papa Benedicto XV en la encíclica Spiritus Paraclitus (1920) le reconocería como "sumo doctor de la exégesis de la Escritura": su versión de la Biblia, la llamada Vulgata (divulgada), perduraría quince siglos como la “versión oficial” de la Iglesia[3].

Aunque retirado en Belén para completar su tarea ciclópea, no eludió entrar en liza con las herejías de su tiempo. Así, se opuso con fuerza a Pelagio, un monje irlandés que negaba la necesidad de la gracia para la salvación. En venganza, una horda de pelagianos incendió en 419 su cenobio, quemando su querida biblioteca y matando un diácono. Él mismo sólo pudo salvarse gracias a que se refugió en una torre fortificada. Sólo un año después, murió. Había sido “un santo profundamente humano, con un temperamento un tanto desquiciado, vanidoso, mordiente; pero con una entera y noble dedicación al servicio de la Iglesia”. Por eso “la Iglesia latina le ha reconocido como uno de sus grandes Padres."[4]

Jerónimo fue proclamado Doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el papa Bonifacio VIII.

[1] “Verdaderamente "enamorado" de la Palabra de Dios, se preguntaba: "¿Cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras, a través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes?" (Ep. 30, 7). Así, la Biblia, instrumento "con el que cada día Dios habla a los fieles" (Ep. 133, 13), se convierte en estímulo y manantial de la vida cristiana para todas las situaciones y para todas las personas. Leer la Escritura es conversar con Dios: "Si oras —escribe a una joven noble de Roma— hablas con el Esposo; si lees, es él quien te habla" (Ep. 22, 25). El estudio y la meditación de la Escritura hacen sabio y sereno al hombre (cf. In Eph., prólogo). Ciertamente, para penetrar de una manera cada vez más profunda en la palabra de Dios hace falta una aplicación constante y progresiva. Por eso, san Jerónimo recomendaba al sacerdote Nepociano: "Lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras; más aún, que el Libro santo no se caiga nunca de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar" (Ep. 52, 7)”. (Benedicto XVI, Audiencia de 14 de noviembre de 2007)

[2] Diccionario de los Santos, por C. Leonardi, A. Riccardi, G. Zarri, vol II, p. 1188

[3]Entre 1965-1978, una comisión pontificia realizó la revisión del texto de la Vulgata, para ponerlo de acuerdo con el sentido de los textos bíblicos originales en aquellos puntos en que las investigaciones críticas modernas habían demostrado su disconformidad. El fruto de este trabajo de la comisión fue la Neo-Vulgata, declarada y promulgada por la Constitución Apostólica Scripturarum Thesaurus de Juan Pablo II el 25 de abril de 1979.

[4]Patrología, de Ramón Trevijano Etcheverría, 11,3c.